Dysthymie – Wie lange ist traurig noch normal?

Ständig traurig, aber nie ernst genommen? Jeder Mensch kennt Phasen der Niedergeschlagenheit. Doch wenn die gedrückte Stimmung über Monate oder Jahre anhält, könnte mehr dahinterstecken. Dysthymie ist eine chronische Form der Depression, die oft unerkannt bleibt. Die Symptome wirken weniger intensiv als bei einer Major Depression, sind dafür aber dauerhaft präsent und beeinträchtigen das Leben auf subtile, aber tiefgreifende Weise. Viele Betroffene halten ihren Zustand für normal oder für einen Teil ihrer Persönlichkeit, was eine frühe Diagnose erschwert. Dieser Artikel klärt auf, woran man Dysthymie erkennt, wodurch sie entsteht und welche Wege aus der chronischen Erschöpfung führen können.

Das Wichtigste vorab in Kürze

- Dysthymie ist eine chronische Form der Depression, die oft über Jahre hinweg besteht.

- Die Symptome sind weniger intensiv als bei einer Major Depression, aber dauerhaft spürbar und belastend.

- Viele Betroffene erkennen die Erkrankung nicht als solche, sondern halten sie für Teil ihrer Persönlichkeit.

- Die Diagnose gestaltet sich oft schwierig, da der Verlauf schleichend ist und klare Tiefpunkte fehlen.

- Eine frühzeitige Erkennung und Behandlung ist entscheidend, um die Lebensqualität spürbar zu verbessern.

Unterschied zu einer Major Depression

Dysthymie ist eine leichtere, aber chronisch verlaufende Form der Depression. Die Symptome sind weniger intensiv als bei einer Major Depression, bestehen jedoch über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren, bei Kindern und Jugendlichen mindestens ein Jahr. Während eine Major Depression akut beginnt und starke Einschränkungen verursacht, verläuft die Dysthymie eher schleichend. Viele Betroffene gewöhnen sich an den Zustand und erkennen nicht, dass sie krank sind. Trotz der scheinbaren Mildheit kann die dauerhafte Belastung gravierende Auswirkungen auf das Leben haben.

ICD-Klassifikation

In der internationalen Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10) wird Dysthymie unter dem Code F34.1 geführt. Sie gehört zur Gruppe der „persistierenden affektiven Störungen“, also langanhaltender Störungen der Stimmungslage. Charakteristisch ist ein chronischer Verlauf mit depressiven Symptomen, die jedoch nicht die volle Intensität einer Major Depression erreichen. In der neueren ICD-11 wird Dysthymie als „persistierende depressive Störung“ bezeichnet. Die Diagnosestellung basiert auf Dauer, Schwere und Kombination der Symptome.

Ursachen

Die Entstehung von Dysthymie ist meist mehrdimensional. Häufig wirken mehrere Einflüsse zusammen, darunter:

- genetische Veranlagung

- chronischer Stress oder belastende Lebensereignisse

- traumatische Kindheitserfahrungen

- bestimmte Persönlichkeitsmerkmale wie Pessimismus oder geringe Resilienz

- neurobiologische Ungleichgewichte (z. B. Serotoninmangel)

Diese Faktoren können das Risiko erhöhen, langfristig eine depressive Grundstimmung zu entwickeln.

Symptome und Verlauf

Dysthymie entwickelt sich schleichend und bleibt oft lange unbemerkt. Die Symptome wirken weniger schwer als bei einer Major Depression, belasten aber dauerhaft. Genau diese chronische Form macht sie besonders herausfordernd.

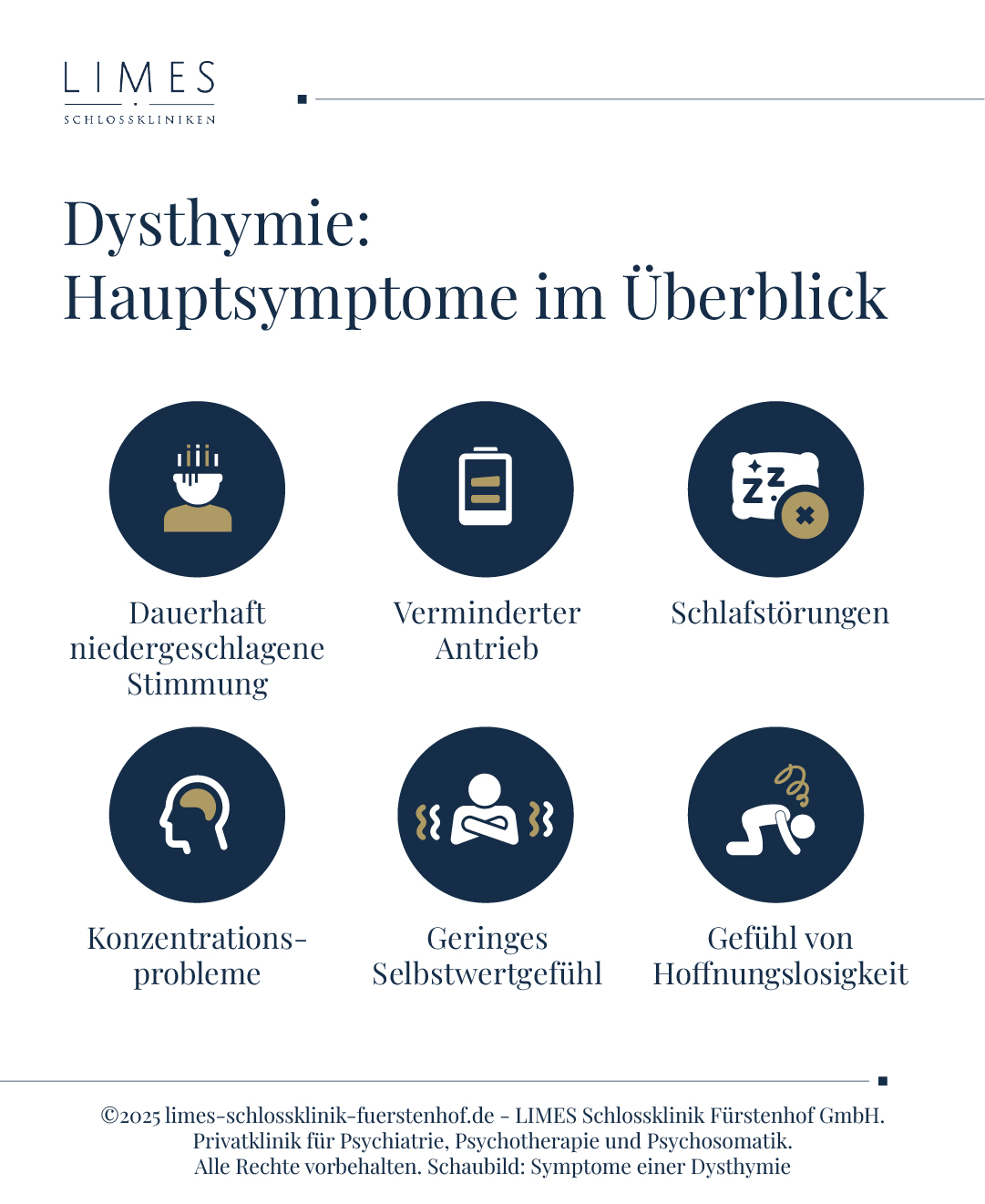

Typische Anzeichen – Wie äußert sich eine Dysthymie?

Dysthymie zeigt sich nicht in plötzlich auftretenden, schweren Krisen, sondern in einer dauerhaft gedrückten Grundstimmung, die oft über Jahre besteht. Betroffene beschreiben diesen Zustand häufig als emotionalen Grauschleier – weder tief traurig, noch wirklich froh. Diese subtile, aber konstante Belastung wirkt sich auf nahezu alle Lebensbereiche aus. Viele erkennen die Symptome nicht als krankhaft, sondern halten sie für einen Teil ihrer Persönlichkeit oder als Folge von Stress oder Überforderung.

Zu den häufigsten Anzeichen zählen:

- dauerhaft niedergeschlagene Stimmung

- verminderter Antrieb

- Schlafstörungen

- Konzentrationsprobleme

- geringes Selbstwertgefühl

- Gefühl von Hoffnungslosigkeit

Die Symptome sind nicht so ausgeprägt wie bei einer Major Depression, beeinflussen aber dauerhaft das Denken, Fühlen und Handeln. Viele Betroffene beschreiben es als „nie richtig glücklich sein können“.

Dauer und Intensität

Dysthymie dauert mindestens zwei Jahre, bei Jugendlichen ein Jahr und ist damit deutlich langwieriger als akute depressive Episoden. Die Intensität der Symptome ist zwar geringer, aber die Konstanz macht sie besonders belastend. Es gibt kaum symptomfreie Phasen. Im Alltag ist die dauerhafte Einschränkung oft schwerer zu ertragen als einzelne, schwere depressive Phasen. Gerade die ständige Präsenz der Beschwerden macht die Erkrankung so tückisch.

Mögliche Begleiterkrankungen

Dysthymie tritt selten isoliert auf. Häufig gehen damit weitere psychische Erkrankungen einher, wie:

- Angststörungen

- Substanzmissbrauch

- Essstörungen

- Persönlichkeitsstörungen

- Major Depression („Double Depression“)

Diese Begleiterkrankungen erschweren die Diagnose und machen die Behandlung komplexer. Eine ganzheitliche Herangehensweise ist daher wichtig.

Schwierigkeiten bei der Diagnosestellung

Die Symptome sind oft unspezifisch und überlagern sich mit Persönlichkeitsmerkmalen oder Lebensumständen. Viele Betroffene empfinden ihre chronische Niedergeschlagenheit nicht als krankhaft, sondern als Teil ihrer Persönlichkeit. Auch Ärzte und Therapeuten erkennen Dysthymie oft nicht sofort, insbesondere wenn keine akuten Krisen vorliegen. Die lang andauernde, unterschwellige Belastung bleibt dadurch häufig unbeachtet. Eine sorgfältige Anamnese über einen längeren Zeitraum ist entscheidend.

Behandlungsmöglichkeiten

Dysthymie ist gut behandelbar, vorausgesetzt, die Therapie wird frühzeitig begonnen und konsequent durchgehalten. Die Kombination aus Psychotherapie und gegebenenfalls Medikamenten hat sich als besonders wirksam erwiesen. Ziel ist es, langfristig mehr Lebensqualität und emotionale Stabilität zu erreichen.

Ist Dysthymie heilbar?

Dysthymie kann bei konsequenter Behandlung deutlich gelindert oder sogar vollständig überwunden werden. Die Prognose verbessert sich, wenn frühzeitig Hilfe gesucht wird. Rückfälle sind jedoch möglich, weshalb eine längerfristige Betreuung empfehlenswert ist. Viele Betroffene berichten nach erfolgreicher Therapie von einem völlig neuen Lebensgefühl. Wichtig ist, nicht auf schnelle Lösungen zu setzen, sondern Geduld mitzubringen.

Psychotherapie

Die kognitive Verhaltenstherapie (KVT) hat sich bei Dysthymie besonders bewährt. Sie hilft, negative Gedankenmuster zu erkennen und durch realistische, konstruktive Sichtweisen zu ersetzen. Auch tiefenpsychologische Verfahren können hilfreich sein, vor allem bei belastenden Erfahrungen aus der Vergangenheit. Gruppentherapien bieten zusätzlichen sozialen Halt. Wichtig ist, dass die Therapie über einen längeren Zeitraum angelegt ist.

Medikamentöse Unterstützung

Antidepressiva können den Behandlungserfolg unterstützen, insbesondere, wenn psychotherapeutische Maßnahmen allein nicht ausreichen. Zum Einsatz kommen häufig:

Die Medikamente wirken stimmungsstabilisierend und können das emotionale Tief abmildern. Ein Behandlungseffekt tritt meist nach 2-4 Wochen ein. Die Medikation sollte stets von Fachärzten begleitet werden.

Besonderheiten bei chronischem Verlauf

Je länger eine Dysthymie unbehandelt bleibt, desto stärker verfestigen sich negative Denkmuster und Rückzugstendenzen. Die Erkrankung kann Teil der Persönlichkeit werden und wirkt sich zunehmend auf Beziehungen, Beruf und Selbstbild aus. Auch körperliche Beschwerden wie Schmerzen oder chronische Müdigkeit können sich verstärken. In solchen Fällen ist eine intensive, oft multimodale Therapie notwendig. Der Leidensdruck ist häufig hoch, umso wichtiger ist frühzeitige Hilfe.

Warum frühzeitige Hilfe entscheidend ist

Je früher eine Dysthymie erkannt wird, desto besser sind die Chancen auf vollständige Besserung. Frühzeitige Therapie kann verhindern, dass sich die Erkrankung chronifiziert oder zusätzliche psychische Probleme entstehen. Oft reicht schon ein Erstgespräch, um Klarheit zu gewinnen. Scham oder Unsicherheit sollten kein Hindernis sein – sich Hilfe zu suchen, ist ein Zeichen von Stärke. Prävention und Aufklärung sind zentrale Faktoren zur Verbesserung der Versorgung.

Auswirkungen auf Leben, Arbeit, Beziehungen

Dysthymie beeinträchtigt fast alle Lebensbereiche. Betroffene fühlen sich oft dauerhaft erschöpft und überfordert, auch bei scheinbar alltäglichen Aufgaben. Im Berufsleben kann das zu Leistungsabfall, Konflikten oder sogar Arbeitsunfähigkeit führen. Auch Partnerschaften und Freundschaften leiden unter der gedrückten Stimmung und dem sozialen Rückzug. Die Lebensqualität ist langfristig deutlich eingeschränkt, wenn keine Behandlung erfolgt.

Risiko für Verschlimmerung

Dysthymie verläuft zwar oft weniger dramatisch als eine schwere Depression, birgt aber dennoch erhebliche Risiken, vor allem, wenn sie unbehandelt bleibt. Die ständige emotionale Erschöpfung kann sich über die Jahre vertiefen und zu massiven Einschränkungen im Alltag führen. Viele Betroffene resignieren innerlich und ziehen sich immer mehr zurück, wodurch sich die Situation weiter verschärfen kann. Zusätzlich sinkt die Motivation, überhaupt noch Hilfe zu suchen, je länger die Erkrankung andauert.

Ohne Behandlung besteht ein erhöhtes Risiko für:

- Übergang in eine Major Depression

- Suizidgedanken oder -versuche

- soziale Isolation

- Verschlechterung körperlicher Gesundheit

Deshalb ist es wichtig, erste Anzeichen ernst zu nehmen und nicht abzuwarten. Frühzeitige Intervention kann schlimmere Verläufe verhindern und Lebensfreude zurückbringen.

Bedeutung von Selbstfürsorge

Selbstfürsorge ist ein zentraler Bestandteil im Umgang mit Dysthymie, sowohl begleitend zur Therapie als auch zur Rückfallprophylaxe. Sie bedeutet, sich selbst aktiv und bewusst Aufmerksamkeit zu schenken, anstatt die eigenen Bedürfnisse ständig hinten anzustellen. Betroffene neigen häufig dazu, sich zu überfordern, Schuldgefühle zu entwickeln oder sich innerlich zu isolieren. Selbstfürsorge hilft, diesen Kreislauf zu durchbrechen und das emotionale Gleichgewicht wiederzufinden. Sie stärkt das Gefühl von Selbstwirksamkeit und gibt Struktur im oft als leer empfundenen Alltag.

Wichtige Elemente der Selbstfürsorge sind:

- geregelter Tagesablauf

- ausreichend Schlaf

- gesunde Ernährung

- regelmäßige Bewegung

- soziale Kontakte

- achtsamer Umgang mit den eigenen Bedürfnissen

Auch kleine Routinen können helfen, das emotionale Gleichgewicht zu stabilisieren. Wichtig ist, sich selbst ernst zu nehmen und bewusst Zeit für das eigene Wohlbefinden einzuplanen.

Fazit: Holen Sie sich professionelle Hilfe!

Dysthymie ist eine ernstzunehmende, oft unterschätzte Form der Depression. Ihre chronische Dauer kann das Leben stark beeinträchtigen, auch wenn die Symptome weniger intensiv erscheinen. Eine frühzeitige Diagnose und langfristige, individuell angepasste Behandlung sind entscheidend für die Verbesserung der Lebensqualität. Mit professioneller Hilfe, Geduld und Selbstfürsorge ist eine deutliche Besserung – und in vielen Fällen sogar Heilung – möglich.

Kategorien: Depressionen